- accueil >

- Dossier >

- 40 ‖ Décembre 2024 >

40 ‖ Décembre 2024

Les effets des systèmes de production des Aménagements Hydro Agricoles (AHA) de la commune rurale de N’dounga

Résumé

L’objectif de cet article est d’analyser les effets des systèmes de production des aménagements hydro agricoles dans la commune rurale de N’dounga à partir des données quantitatives et qualitatives collectées en 2021 et traitées par les logiciels Sphinx Plus, SPSS, XL Stat et Arcmap. Depuis plusieurs décennies, le Niger, situé en plein cœur du Sahel, est confronté à des sécheresses chroniques qui provoquent des crises alimentaires. Pour combattre ce fléau, la mise en place d’Aménagements Hydro Agricoles (AHA) en maîtrise totale de l’eau s’est imposée aux autorités. C’est dans ce cadre que trois AHA ont été réalisés dans la commune rurale de N’dounga située en région du fleuve Niger, les deux premiers en 1973 et le troisième en 2003. Ces périmètres de N’dounga disposent d’infrastructures modernes, bien que vétustes, leur permettant d’assurer une production exclusivement rizicole.

Une partie de cette production est consommée sur place et l’autre partie est vendue permettant ainsi aux paysans de tirer des revenus modestes leurs exploitations. Malgré tout, la réalisation des AHA a contribué significativement à améliorer et à diversifier la consommation alimentaire des ménages de cette commune.

Abstract

The objective of this article is to analyze the effects of the productions systems of the hydro agricultural farms of the rural commune of N’dounga based on quantitative and qualitative data collected in 2021 and processed by the Sphinx Plus, SPSS, XLStat and Arcmap software. For several decades, Niger, located in the heart of the Sahel, has been facing to chronic droughts that caused food crises. To combat this scourge, the establishment of hydro agricultural farms with total water control was imposed to the authorities. It is this context that three hydro agricultural farms were carried out in the rural commune of N’dounga located in the Niger River region, the two first in 1973 and the third in 2003. These N’dounga perimeters have modern, although dilapidated infrastructure allowing them to insure exclusively rice production. one part of this production is consumed locally and the other part is sold, allowing farmers to earn modest income from their farms. Despite everything, the implementation of these farms has contributed significantly to improving and diversifying the food consumption of households in this commune.

Table des matières

Texte intégral

pp.230-251

01/12/2024

Introduction

1La dégradation des conditions climatiques touche le Sahel depuis plus d’un quart de siècle. Cette contrainte entraîne une incertitude pour les cultures pluviales. Les années déficitaires en productions agricoles se multiplient, exposant ainsi les populations à une situation d’insécurité alimentaire.

2Dans ce contexte, l’irrigation joue un rôle considérable dans la production agricole et la sécurité alimentaire. En moyenne, on estime que 20% de terres irriguées contribuent pour 40% à la production agricole mondiale (FAO, 2022). A l’échelle locale, ce rapport varie énormément d’un pays à l’autre et l’irrigation joue souvent un rôle important dans le développement régional, surtout dans les zones arides et semi-arides.

3Au Niger, depuis la fin des années 1970, les pouvoirs publics ont procédé à un recentrage de la politique agricole en décidant de faire de la composante irriguée de l’agriculture, un axe privilégié de renforcement de l’autosuffisance alimentaire par le développement des Aménagements Hydro Agricoles (AHA). La réalisation de ces AHA a été surtout motivée par le rôle que peut jouer ces AHA dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et les hauts rendements obtenus en riziculture et maraîchage sur les périmètres qui existaient à l’époque. A la fin des années 1980, la production sur les périmètres rizicoles de la vallée du Fleuve est à son maximum avec des rendements de 5t/ha et deux campagnes par an. Le paddy ainsi que les produits transformés par les mini-rizeries deviennent compétitifs face au riz importé. La production nationale permet alors de couvrir environ 45% des besoins nationaux assurant ainsi des économies de devises au Niger et favorisant un développement rural relativement dynamique (Hassane, 2005 cité par Ehrnrooth A. & al, 2011).

4Malgré tous les efforts consentis, le pays enregistre des déficits alimentaires (623.900 Tonnes de céréales en 2022 selon le RECA) chaque année et des fois même des crises alimentaires. Il se tourne alors chaque année vers l’importation de denrées alimentaires pour combler les déficits alimentaires.

5Cependant, depuis quelques années, suite à l’adoption de la décentralisation comme mode de gouvernance territoriale, on parle de plus en plus de développement local. Les communes doivent alors compter sur leurs propres ressources pour s’auto-développer afin d’assurer un cadre de vie meilleur aux populations qui y vivent.

6La commune rurale de N’dounga située à 20,7 Kilomètres de la capitale du Niger (Niamey) dispose de trois grands Aménagements Hydro-agricoles (AHA). Alors quels sont les effets de plus d’un demi-siècle de riziculture irriguée dans la commune rurale de N’dounga ? La réponse à cette question repose sur une méthodologie bien structurée.

Méthodologie

Zone d’étude

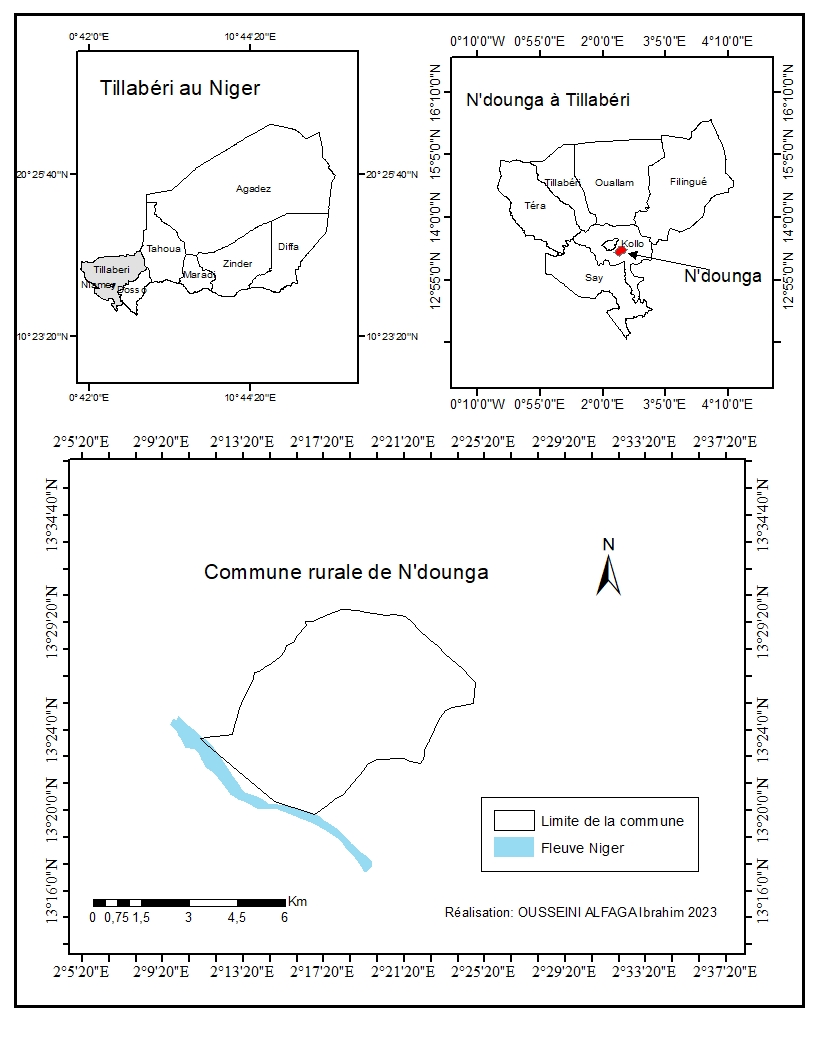

7La commune rurale de N’dounga est située dans l’ouest du Niger, plus précisément dans la région de Tillabéri (figure 1). C’est cette commune que nous avons choisie pour étudier les effets des systèmes de production des aménagements hydro agricoles.

Carte N°1: Localisation de la commune rurale de N’dounga

Source : Ousseini, 2023

Clarification des concepts

8Les concepts clés utilisés dans le cadre de cette étude méritent d’être clarifiés afin de bien cerner l’objet de celle-ci.

Effet : on entend par effet, changement ou résultat.

Sécurité alimentaire : on parle de sécurité alimentaire, lorsque, tous les habitants d’un espace géographique donné disposent, quantitativement et qualitativement, de nourriture, destinée à leur consommation.

Cultures irriguées : contrairement aux cultures pluviales, les cultures irriguées sont des cultures alimentées en eau de manière artificielle.

Maîtrise totale de l’eau : dans le cadre des cultures irriguées, la maîtrise totale de l’eau est la capacité à contrôler l’eau dans toutes ses formes ; ce qui nécessite la disposition d’infrastructures hydrauliques adaptées et d’un personnel qualifié.

Approche théorique des effets des AHA dans le développement économique

9Les AHA sont des ouvrages à maîtrise totale de l’eau et sur lesquels plusieurs activités peuvent prospérer. Cette situation entraine très souvent des effets dans le développement économique.

10La pratique de la riziculture irriguée a entrainé des mutations socio-économiques dans la vallée de Zio au Sud-Togo (Abotchi T. et al, 2006). En effet, la mise en route du projet de Zio a marqué le début de l’intensification de la culture du riz dans la région. Cette intensification a provoqué un accroissement des rendements qui ont même doublé pour certaines variétés de riz. L’intensification de la riziculture irriguée dans cette zone a ainsi occasionné un accroissement des revenus et du niveau de vie des exploitants (paysans riches et petits exploitants). En plus, l’offre d’emploi a connu une hausse sur le périmètre et il y avait du travail disponible toute l’année. Cependant, le développement de la riziculture irriguée dans la région a aggravé l’altération des structures sociales des communautés villageoises. Les riziculteurs sont devenus les personnes les plus riches, les plus solvables et les plus respectées.

11D’après Faurès J.M. et Sonou M. (2000), la conception actuelle du développement rural repose sur la recherche de conditions de vie pour les populations rurales, basées en premier lieu sur la sécurité alimentaire. La notion plus ancienne d’autosuffisance alimentaire, qui se rapporte en général aux pays, garde son importance, notamment sur le plan stratégique. Mais elle n’est pas une condition à la sécurité alimentaire, qui peut très bien être atteinte par une combinaison de production locale et d’importations. Ces auteurs estiment qu’un nombre croissant de pays, sous la pression d’une croissance démographique encore forte, voient d’ailleurs leur capacité d’autosuffisance alimentaire diminuer rapidement et les prévisions indiquent que les importations de nourriture des pays développés vers les pays en développement devraient croître de 140% entre 1993 et 2020.

12Pour les pays qui ne peuvent générer suffisamment de biens ou services d’exportation pour pouvoir compenser leur déficit alimentaire par l’importation (beaucoup d’entre eux se situent en Afrique sub-saharienne), il est nécessaire de développer et renforcer les programmes de développement rural orientés vers une plus grande productivité (travail, terre, eau), tant en agriculture pluviale qu’en agriculture irriguée. Cette dernière a un rôle important à jouer comme promoteur de développement régional, comme agent d’amélioration des conditions nutritionnelles des populations et pour combattre la pauvreté en zones rurales.

13Le Roy X. (2004) constate que la diffusion de la culture irriguée a deux effets divergents sur le plan économique dans la vallée du fleuve Sénégal. Dans un premier temps, elle aplanit les statuts économiques, ignorant les disparités foncières liées au statut social. Dans un second temps, elle amplifie les écarts dans la différenciation économique, sur une base non plus de stratification sociale, mais de performances, traduites par les revenus. Les familles n’ayant pas accès à l’irrigation se voient marginalisées dans la pauvreté, tandis que les exploitations disposant de surfaces importantes s’enrichissent.

14Nébié O. (1993), après avoir analysé un certain nombre de campagnes permettant de suivre la production agricole des périmètres irrigués du Burkina Faso fait un constat amer. En effet, il constate que les aménagements hydro agricoles sont loin d’atteindre les résultats espérés dont, entre autres, limiter les coûteuses importations alimentaires qui constituent un handicap pour le développement de l’économie. Les difficultés financières et techniques, les problèmes fonciers et les problèmes économiques sont les contraintes qui expliquent des mauvais résultats.

15Au Bénin, les investigations ont montré que l’aménagement des périmètres hydro-agricoles permettent de multiplier les rendements culturaux par 2, 3, 4 voire 5 par comparaison aux cultures pluviales (MAEP 2009, cité par Yabi et al, 2011). Cette performance s’explique par le fait que, non seulement les cultures arrivent à satisfaire leur besoin hydrique mais aussi parce que les producteurs impliqués bénéficient des formations sur les itinéraires techniques des cultures notamment du riz (Yabi et al, 2011).

16Dans le cadre du projet d'irrigation du Loukkos au Maroc, les trois quarts des bénéficiaires du Projet ont pu améliorer leurs conditions de vie, en particulier en construisant des maisons en dur en remplacement des maisons en pisé qui constituent encore le logement de plus de 70 % des non-bénéficiaires. De même, alors que plus de la moitié des bénéficiaires ont accédé à l'électricité, la proportion parmi les non bénéficiaires oscille encre 12 et 28 % (Benjelloun,S. et al., 2002)

Méthodes et outils de collecte et de traitement des données

17Après avoir pris connaissance de ces apports puisés dans la littérature, nous allons essayer de connaitre les effets occasionnés par un demi-siècle de pratique rizicole dans la commune de N’dounga. La matière de cet article est issue des enquêtes approfondies dans le cadre de notre thèse de géographie (non encore soutenue). Ces enquêtes ont concerné 318 exploitants des périmètres irrigués. Des entretiens avec les autorités coutumières et administratives (le maire et le SG) de la commune, les directeurs et présidents des coopératives rizicoles, certains responsables de l’Office National des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA) ; et d’autres entretiens avec des exploitants sous forme de focus group ont permis d’enrichir la base de données quantitativement et qualitativement. Les données recueillies sont traitées et analysées à l’aide des logiciels statistiques Sphinx Plus, SPSS et XL stat, Arcmap a servi à réaliser les cartes. L’idée principale développée dans cet article s’inscrit dans une démarche à la fois analytique et spatiale. La méthode utilisée a alors permis de mieux appréhender les effets des systèmes de production rizicole dans la commune rurale de N’dounga.

Résultats

Des ressources en eau abondantes

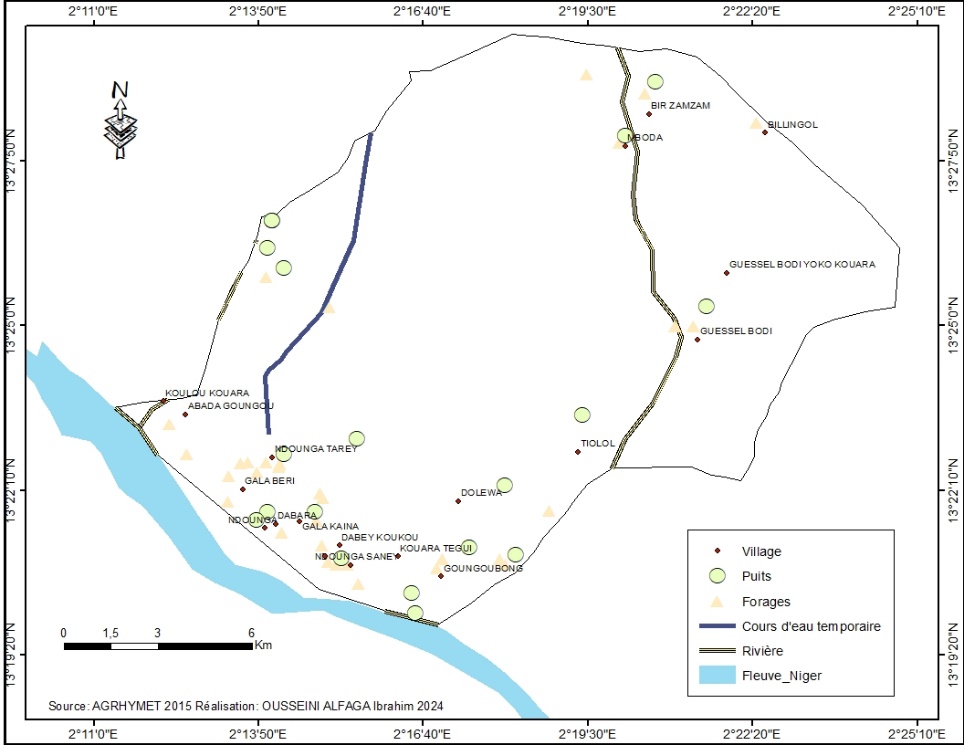

18Ce sont essentiellement le fleuve, les rivières et les mares semi permanentes ainsi que les eaux souterraines qui constituent le réseau hydrographique de la commune de N’dounga (figure 2).

19C’est dans le plateau tabulaire, que le fleuve qui traverse la commune sur environ dix (10) Kilomètres dans sa partie sud-ouest a creusé son lit. Au niveau de la rive gauche de ce fleuve une zone argileuse enrichie de dépôts de déchets organiques ou minéraux s’est constituée et sert de rizières.

20Cette commune dispose de dispose de six mares dont deux permanentes dans la zone Sorko (pêcheurs) et quatre semi permanentes. Par ailleurs, une nappe phréatique peu profonde (3m dans les vallées à 35m sur les plateaux) a permis la réalisation de forages équipés de pompes à motricité humaine ou par système de mini adduction d’eau potable et des puits.

Carte N°2 : Réseau hydrographique et points d’eau à N’dounga

Source : Ousseini, 2024

Des sols propices aux cultures

21Le relief de la commune est constitué pour l’essentiel du plateau du continental terminal entaillé par la vallée du fleuve Niger.

22On y rencontre quatre types de sols : les sols argileux des terrasses du fleuve Niger, les sols limono sableux des grands koris du plateau, les sols ferrugineux tropicaux (sols latéritiques) des plateaux et les sols dunaires des plaines.

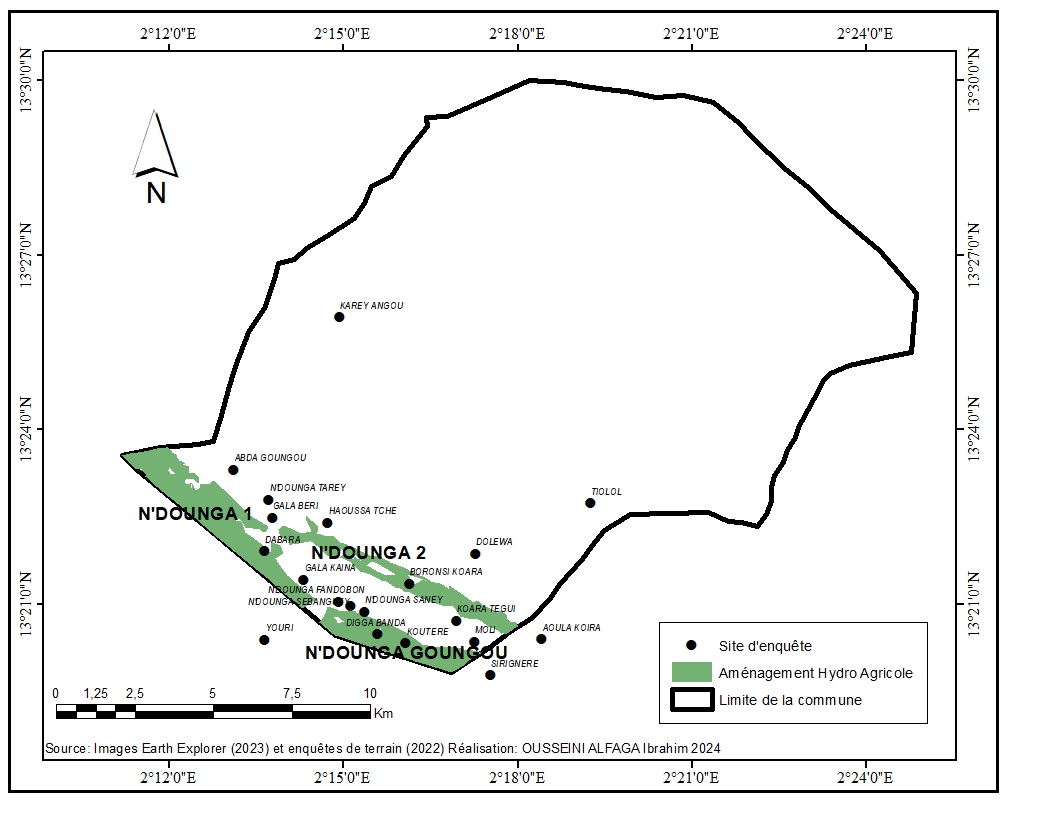

Présentation des AHA de N’dounga

23La commune rurale de N’dounga dispose de trois AHA (tableau 1 et figure 3). Les AHA de N’dounga I et de N’dounga II ont été réalisés en 1973. Ils ont beaucoup contribué à occuper les populations et à leur assurer une certaine autosuffisance en riz. Conscients de l’importance de ces AHA, les autorités nigériennes ont réalisé, 30 ans plus tard (en 2003) un autre périmètre (N’dounga Goungou)

|

Nom du site |

Année de réalisation |

Taille des parcelles |

Superficie aménagée |

Villages des exploitants |

Nombre d’exploitants |

|

N’dounga I |

1973 |

0,25 ha |

282,75 ha (dont 276 ha en riziculture et 6,75 ha en pépinière) |

N’dounga Tarey Galbéri Galkaïna Koulou Koira Abada Darey Bangou Karey Dabara Galkaïna Sorkeydo Digga Banda |

1.360 (dont 87 femmes) |

|

N’dounga II |

1973 |

0,25 ha |

282,5 ha (dont 275 ha en riziculture et 7,5 ha en pépinière) |

N’dounga Tarey Sanèye Sébanguèye Fandobon Koira Tégui Moli Aouala Koira Koira Lami Boronsi Koira Sirignéré Tcholol Delewa Haoussatché |

1.293 (dont 54 femmes) |

|

N’dounga Goungou |

2003 |

0,5 ha |

112,5 ha dont 107,5 ha en riziculture et 5 ha en pépinière) |

Sanèye Sébanguèye Fandobon Koira Tégui Moli Aouala Koira Youri Kourtéré |

522 (dont 29 femmes) |

|

Total |

677,75 ha exploités 658,5 ha rizières 19,25 pépinières |

26 |

3.175 (dont 170 femmes) |

||

Tableau N°1 : Présentation des Aménagements Hydro Agricoles de N’dounga

Source : Données terrain,2022

Carte N°3 : Localisation des AHA de N’dounga

Source : Ousseini, 2024

Une production consommée sur place

24Dans la commune de N’dounga, la plupart des riziculteurs produisent pour consommer exclusivement leurs récoltes (68,24%). Parmi ces exploitants, 31.76% produisent pour la consommation et la vente . Cette vente de la récolte permet à ces paysans d’avoir des revenus et ainsi de faire face aux multiples besoins de leurs familles. Aucun des exploitants enquêtés n’a vendu exclusivement sa récolte.

Parmi les exploitants qui consomment exclusivement leur production 81,11% d’entre eux n’exercent aucune activité en dehors de l’agriculture (la culture du riz pluvial et la riziculture).

Ceux qui vendent une partie de leur récolte ont surtout l’agriculture comme activité principale et n’ont aucune activité secondaire et représentent 43,69% des exploitants.

Ces chiffres prouvent que c’est le manque d’alternative qui pousse les exploitants à vendre une partie de leur récolte.

Des revenus maigres

25Le tableau 2 résume les deux campagnes rizicoles (saison sèche ou SS et saison humide ou SH) de l’année 2021. Sur 318 exploitants enquêtés 313 ont effectivement mis en valeur leurs parcelles au cours des deux saison (SS et SH) 2021. Ils ont cultivé 120,25 ha sur chaque saison, ce qui représente une moyenne de 0,34 ha par exploitant. Sur 0,34 ha, il a été obtenu à la SS 2020 24,55 sacs de riz paddy de 75 Kg le sac soit 1842,23 Kg, ce qui représente un rendement de 4718,68 Kg/ha. Le coût de production est de 213.029,71 FCFA. La valeur de production s’élève à 368.270,13 FCFA. L’exploitant s’en sort donc avec un revenu moyen de 155.240,42 FCFA.

26A la SH, la superficie totale cultivée n’a pas varié mais la production a été plus importante qu’a la SS. Sur toujours 0,34 ha, on a obtenu en moyenne26,49 sacs de riz paddy soit 1990,57 Kg à raison de 75 Kg le sac. Le rendement a connu une légère hausse et a atteint 5.302,83 Kg/ha. En moyenne, le coût de production était de 214.647,72 FCFA, la valeur de production de 397.404,15 FCFA soit un revenu de 182.756,44 FCFA.

|

Hectare |

Nombre de sacs |

Valeur en Kg |

Rendement Kg/ha |

Coût de production |

Valeur de production |

Bénéfice |

|

|

Maximum SS |

4,00 |

350,00 |

26 250,00 |

6 562,50 |

2 218 000,00 |

5 250 000,00 |

3 032 000,00 |

|

Minimum SS |

0,08 |

5,66 |

425,00 |

5 313,50 |

44 360,00 |

84 900,00 |

40 540,00 |

|

Moyenne SS |

0,34 |

24,55 |

1 842,23 |

4 718,68 |

213 029,71 |

368 270,00 |

155 240,00 |

|

Maximum SH |

3,50 |

301,00 |

22 375,00 |

6 450,00 |

1 956 500,00 |

4 515 000,00 |

2 559 000,00 |

|

Minimum SH |

0,08 |

7,66 |

575,00 |

7 187,50 |

44 720,00 |

114 900,00 |

70 180,00 |

|

Moyenne SH |

0,34 |

26,49 |

1 971,40 |

5 302,83 |

214 647,72 |

397 404,15 |

182 756,44 |

|

Maximum/an |

3,75 |

651,00 |

48 625,00 |

13 012,50 |

4 174 500,00 |

9 765 000,00 |

5 591 000,00 |

|

Minimum/an |

0,08 |

13,32 |

1 000,00 |

12 501,00 |

89 080,00 |

199 800,00 |

110 720,00 |

|

Moyenne/an |

0,34 |

51,04 |

3 813,63 |

10 021,51 |

427 677,43 |

756 674,58 |

297 996,44 |

|

Moyenne/Saison |

0,34 |

25,52 |

1 916,40 |

5 010,75 |

222 838,71 |

382 837,14 |

159 998,43 |

Tableau N°2 : Récapitulatif des campagnes SS et SH de 2021

Source : Données terrain

27A partir de ce tableau 2, il ressort que le revenu moyen d’un riziculteur était de 297.996,44 FCFA en 2021, soit 24.833,03 FCFA par mois. Cette somme est loin du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur cette année. En effet, le décret N°2012-359/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixe le SMIG à 30.047 FCFA. Cette situation pousse les riziculteurs dans la précarité quand on sait que 35,2% d’entre eux ne pratiquent aucune activité secondaire en dehors de l’agriculture, c’est-à-dire la riziculture et la culture des champs dunaires.

Une utilisation abusive des engrais chimiques et des produits phytosanitaires

28Sur les périmètres de N’dounga, l’utilisation des engrais chimiques est très répandue. Conscients du rôle que peut jouer ces engrais dans la croissance du riz, les exploitants ne lésinent pas sur les moyens dans leur utilisation. Il en est de même dans celle des produits phytosanitaires : : le londax et le DDT (Dichloro Diphényle Trichloroethane). Le londax est un herbicide destiné à détruire les mauvaises herbes. C’est un produit qu’utilisent exclusivement les paysans car il leur évite de désherbages pénibles et coûteux. Quant au DDT, on l’emploie pour tuer les parasites. Contrairement au londax, ce produit n’est utilisé qu’en cas d’attaque parasitaire.

Les populations face aux maladies hydriques

29La présence du fleuve, des canaux d’irrigation et des mares saisonnières a aussi quelques inconvénients. Ces points d’eau sont souvent situés près des habitations et sont aussi des sources d’approvisionnement en eau pour certaines familles. Du coup, certaines maladies hydriques tirent leur essence de cette situation. Parmi les maladies hydriques les plus déclarés , on recence la fièvre/paludisme (71,36%) et la bilharziose (60,06%).

Discussions

L’irrigation comme facteur de développement local

30Si des périmètres irrigués existent depuis un demi-siècle dans la commune rurale de N’dounga qui a vu croître sa superficie irriguée, c’est parce que les habitants de cette commune s’impliquent vigoureusement dans la conservation de leurs acquis. En effet, sur les AHA, la majorité des exploitants interrogés (80%) respectent le calendrier cultural. Un calendrier cultural est un planning prévisionnel des périodes favorables pour effectuer le semis et toutes les autres activités au cours d’une saison culturale. Ces exploitants participent également à l’entretien des infrastructures hydrauliques. Ainsi, comme l’a révélé Campagne P. (1994) qui a fait le lien entre agriculture et développement local, la maîtrise et l’auto entretien des systèmes de production sur les AHA a servi de base au développement économique local.

31Dans la commune rurale de N’dounga, un modèle de développement à la base s’est mis en place grâce à l’irrigation pratiquée sur les AHA. Nos travaux complètent ainsi ceux de Selimi S. et al. (2005) et Elloum M. & Larsam MG (1991) qui ont fait le constat sur des périmètres en Tunisie. La création de périmètres irrigués permet ainsi une dynamisation de l’activité économique par la création d’emploi, l’intensification et la diversification de l’activité agricole et par l’ensemble des activités en amont et en aval de l’agriculture. En effet, à N’dounga, outre la riziculture irriguée, d’autres activités se sont développées autour des AHA. Il s’agit d’abord de la production animale. En effet, avec une production fourragère estimée à 12 tonnes/campagne/hectare selon le directeur de périmètre de N’dounga II, la riziculture constitue aujourd’hui un véritable moyen pour soutenir la production animale. Le prix de la paille pour une parcelle de 0,25 ha peut atteindre 20 000 FCFA, soit 80 000 FCFA par hectare. La production de paille peut ainsi atteindre 8.124 Tonnes par an à N’dounga pour une valeur de 54 220 000 F CFA. La riziculture irriguée est aussi à la base du développement du maraîchage car la disponibilité et l’accessibilité de l’eau autour des périmètres a favorisé l’essor des cultures maraîchères qui contribuent à l’amélioration de la nutrition et du revenu des exploitants. Et enfin la pêche se pratique aussi sur les périmètres au niveau des canaux principaux de distribution d’eau et parfois même dans les parcelles après la récolte et ceci contribue à l’enrichissement de l’alimentation mais aussi dans l’apport de revenus modestes à travers la vente du poisson.

L’irrigation : une activité génératrice de revenus et moteur de lutte contre l’insécurité alimentaire

32La création des AHA a permis à la population de N’dounga de se procurer une source de revenus grâce à la pratique rizicole. Le riziculteur de N’dounga a en moyenne un revenu mensuel qui se rapproche du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti). Ces revenus permettent ainsi à beaucoup d’exploitants de prendre en charge les dépenses de leurs familles et d’investir dans des cérémonies et/ou ailleurs dans d’autres secteurs comme le commerce ou l’élevage. L’intensification des cultures irriguées dans cette zone a donc occasionné un accroissement des revenus et du niveau de vie des exploitants comme l’a souligné Abotchi T. et al. En 2006 dans une étude sur le projet Zio au Togo.

33Deux principaux objectifs ont été fixés par les autorités politiques au moment où ils se sont lancés dans la réalisation des AHA. Il s’agit d’abord de fixer l’homme au sol, autrement dit, limiter l’émigration des bras valides qui partent généralement à la côte à la fin des travaux champêtres dont la durée n’excède pas plus de cinq mois au cours de l’année. Avec l’implantation des AHA, en plus des travaux champêtres, les paysans vont être occupés toute l’année par la culture du riz qui compte deux campagnes. L’autre objectif est d’accroître la production agricole et dans le même ordre lutter contre l’insécurité alimentaire et atteindre l’autosuffisance alimentaire. Au vu des résultats obtenus, ces deux objectifs ont été atteints. Cette même situation a été observée par Faurès J.M. et Sonou M. (2000) sur certains AHA en Afrique de l’Ouest.

34Sur un autre plan, l’insécurité alimentaire est un fléau qui touche plus le monde rural que les villes. En effet, comme le NEPAD (2012) en a fait cas, cette situation s’explique par le fait que les paysans qui produisent ne le font déjà pas en quantité suffisante pour nourrir leur famille faute d’accès adéquat aux moyens de production (terre, engrais, outils) et les communautés rurales sont les plus pauvres et se débattent pour acheter la nourriture qui leur manque. Grâce à la culture du riz et aux activités connexes qui se sont développées au crochet de cette culture, la commune de N’dounga est l’une des rares communes du pays à être épargnée par l’insécurité alimentaire. Celle-ci survient généralement pendant la période de soudure des cultures pluviales. Or cette période coïncide le plus souvent celle de la récolte du riz de la saison sèche et par conséquent, ces paysans disposent de riz qu’ils peuvent consommer et aussi vendre afin de diversifier leur alimentation.

L’environnement et la santé: des domaines à préserver

35Comme en Côte d’Ivoire (Kotchi J.M et al., 2018) et au Mali (Diarra L.C et al., 2014), à N’dounga la réalisation des AHA a aussi posé des problèmes environnementaux. En effet, bien qu’ils soient propices à la culture du riz, les sols des AHA de N’dounga tendent progressivement vers la diminution de leur qualité. Cette situation, même si elle ne s’est pas encore généralisée est confirmée par 45,91% des exploitants. Par ailleurs, l’implantation des AHA a boosté la plantation des arbres autour des périmètres irrigués et même dans les habitations. Aussi, conscients de l’épuisement de la qualité de leur sol, les exploitants sont sur le point de mettre en place une stratégie. Celle-ci consiste à prélever de la terre argileuse au niveau des zones non mises en valeur de la commune et à placer cette terre dans leurs parcelles afin de renforcer leur productivité.

36Si le GRET (1992) et N’Diaye M. (2005) ont déjà montré que la création de périmètres irrigués se traduit par le développement de maladies d’origine hydrique, à N’dounga, outres les maladies déjà évoquées, un autre cas de problème sanitaire a fait son apparition. Ce cas concerne le gonflement des testicules des hommes qui ont été en contact avec les engrais chimiques et l’eau des rizières. Même si cette pathologie se guérit d’elle-même après quelques jours et que les médecins ne disposent pas encore de remède pour la traiter, elle est à prendre au sérieux.

Conclusion

37Au terme de notre étude il ressort que les AHA constituent les outils sur lesquels peut se reposer la stratégie d’autosuffisance alimentaire dans une zone tropicale chaude marquée par une aridité du climat, une disponibilité des ressources en eau et une sous exploitation des terres irrigables.

38Dans la commune rurale de N’dounga, les observations, analyses, enquêtes et entretiens ont permis de dégager plusieurs constats sur et autour des AHA. Malgré les difficultés auxquelles paysans et coopératives sont confrontés, les périmètres de N’dounga peuvent figurer parmi les plus performants du pays. En effet, au niveau national entre 2017 et 2021, il a été enregistré un rendement moyen d’environ 4T/H alors que à N’dounga le rendement s’élève à 5T/H. Cette production est surtout consommée sur place et une partie non négligeable est vendue. Cette vente concerne le riz paddy qui peut être directement vendu sur les marchés ou aux intermédiaires. Le paddy peut aussi être décortiqué au niveau de la mini rizerie du périmètre de N’dounga II et vendu dans des sacs de 25 Kg de riz blanc.

39Le commerce du riz est informel et l’endettement des paysans pour financer leurs travaux agricoles les place dans une situation de vulnérabilité et ils sont souvent obligés de brader leurs récoltes.

40Malgré qu’elle ait engendré l’apparition des problèmes environnementaux et sanitaires, la réalisation des AHA à N’dounga a occasionné l’apparition d’un modèle de développement local formé à partir de ces périmètres irrigués.

Bibliographie

ABOTCHI Tchégnon,2006 « Riziculture irriguée et mutations socio-économiques dans la basse vallée du Zio (sud-Togo) », Revue du CAMES - Nouvelle Série B, Vol. 007 N°2, 2006, p 41-53.

BENJELLOUN Sabah et al,, 2002, « Impacts économiques, alimentaires et nutritionnels des projets de développement agricole : le cas du projet d’irrigation du Loukkos au Maroc ». in Cahiers Agricultures 2002 :11, 2002, p 45-50.

CAMPAGNE Pierre, 1994, « Agriculture et développement local : quelques questions économiques » In : Duché G. (ed.). Territoires en mutation : à la mémoire de Jean Le Coz. Montpellier : CIHEAM, (Cahiers Options Méditerranéennes ; n .3), p 55-65.

EHRNROOTH Alizée et al, 2011, Projets et programmes de développement de l’irrigation au Niger (1960-2010) : Eléments pour un bilan, CEIPI, 2011, 115p.

ELLOUMI Mohamed et al, 1991, « Irrigation et développement agricole : l’expérience tunisienne », Medit N° 1-2, 1991, p 4-12.

FAO, 2006, Sécurité alimentaire, Notes d’orientation N°2 Juin 2006, 4p, Format PDF, disponible sur : ftp://ftp.fao.org/es/esa/policybriefs/pb_02_fr.pdf

FAO, 2022, L’état des ressources en terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde (2021), Comité de l’agriculture, 28 ème session, 2022, 7 p, FAO.

FAURES Jean Marc. & SONOU Moise, 2000, Les aménagements hydro agricoles en Afrique : situation actuelle et perspectives, FAO, 15p.

LE ROY Xavier, 2006, « Agriculture irriguée et inégalités sociales dans la vallée du fleuve Sénégal », Communication au séminaire PCSI Coordination hydraulique et justice sociale, Montpellier, 25-26 novembre 2004, 2006, 12p.

NEBIE Ousmane, 1993, « Les aménagements hydro-agricoles au Burkina Faso. Analyse et bilan critiques », Cahiers de l'Institut de Géographie de Reims, n°83-84, Reims, France, pp 123-140.

NEPAD, 2012, Les agricultures africaines transformations et perspectives, 76p.

SELMI Salah & ZAIBET Lokman, 2005, Irrigation et développement local Cas du périmètre irrigué du Garaat Enneam (Gouvernorat de Kasserine, Tunisie), Les instruments économiques et la modernisation des périmètres irrigués, Kairouan, Tunisie, 2005, 9p.

YABI Ibouraima et al, 2011, Quelques aspects socio-économiques des aménagements hydro-agricoles en réponse aux impacts des changements climatiques dans les départements du Mono-Couffo (Benin, Afrique de l’ouest), Laboratoire Pierre Pagney, Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement, (LACEEDE), Université d’Abomey-Calavi, 13p.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Ibrahim OUSSEINI ALFAGA

Doctorant en Géographie

Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés (LDES)

Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou (Burkina Faso).